|

ダイヤモンド構造の炭素を例として、DOSの計算方法を説明します。 「work」ディレクトリ内のファイル「Cdia.dat」には、次の様にDOS計算のためのキーワードが指定されています。

Dos.fileout on

Dos.Erange -25.0 20.0

Dos.Kgrid 12 12 12

キーワード「Dos.Erange」で指定された最初と2番目の数値は、それぞれDOS計算のためのエネルギー範囲(eV)の下限と上限であり、

エネルギーの原点(0.0)は化学ポテンシャルに対応します。

またキーワード「Dos.Kgrid」で指定された数値(n1,n2,n3)は、DOS計算での第1ブリルアンゾーンを離散化するための

グリッド数です。

次にOpenMXを以下の様に、通常実行します。

% ./openmx Cdia.dat

ここでは単一コアを使用した計算例を示しましたが、もちろん並列計算も実行可能です。

計算が正常に終了すると、「work」ディレクトリに「cdia.Dos.val」および「cdia.Dos.vec」の2つのファイルが生成されます。

「cdia.Dos.val」にはテキスト形式で固有値が、「cdia.Dos.vec」にはバイナリ形式で固有ベクトルが保存されています。

このDOS計算は、O(DOS計算用のプログラムパッケージをコンパイルして下さい。「source」ディレクトリ内で、次のコマンドでコンパイルします。

% make DosMain

コンパイルが正常に終了すると、「source」ディレクトリ内に実行ファイル「DosMain」が生成されます。

「DosMain」を「work」ディレクトリにコピーして、「work」ディレクトリに移動してください。

このプログラム「DosMain」を使って先の2個のファイル「cdia.Dos.val」および「cdia.Dos.vec」から

全状態密度(DOS)と射影したDOS(PDOS)を次の様に計算します。

% ./DosMain cdia.Dos.val cdia.Dos.vec

その際に、プログラムから対話形式で次のように質問されることでしょう。

% ./DosMain cdia.Dos.val cdia.Dos.vec

Max of Spe_Total_CNO = 8

1 1 101 102 103 101 102 103

<cdia.Dos.val>

<cdia>

Which method do you use?, Tetrahedron(1), Gaussian Broadeninig(2)

1

Do you want Dos(1) or PDos(2)?

2

Number of atoms=2

Which atoms for PDOS : (1,...,2), ex 1 2

1

pdos_n=1

1

<Spectra_Tetrahedron> start

Spe_Num_Relation 0 0 1

Spe_Num_Relation 0 1 1

Spe_Num_Relation 0 2 101

Spe_Num_Relation 0 3 102

Spe_Num_Relation 0 4 103

Spe_Num_Relation 0 5 101

Spe_Num_Relation 0 6 102

Spe_Num_Relation 0 7 103

make cdia.PDOS.Tetrahedron.atom1.s1

make cdia.PDOS.Tetrahedron.atom1.p1

make cdia.PDOS.Tetrahedron.atom1.p2

make cdia.PDOS.Tetrahedron.atom1.p3

make cdia.PDOS.Tetrahedron.atom1

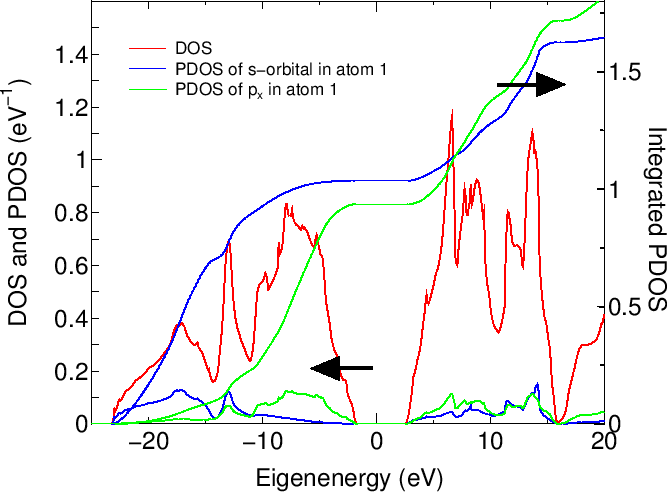

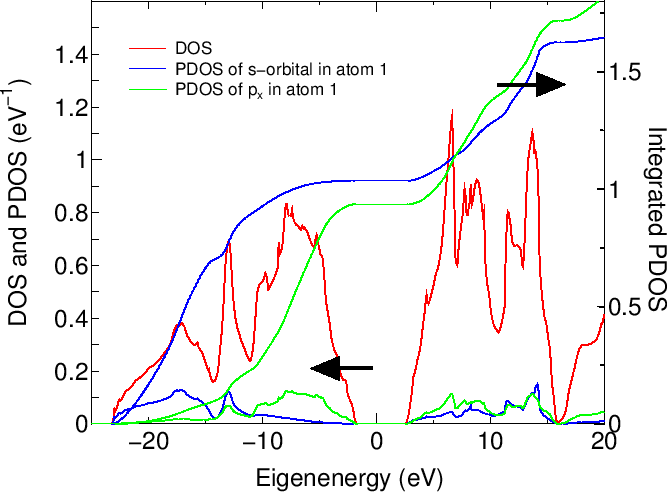

DOSの計算には四面体法(tetrahedron method)[48]もしくはガウシアンブロードニング法(Gaussian broadening method)が選択できます。

またユーザーはDOSまたはPDOSを選ぶことができます。PDOSの計算を選択する場合は、PDOSを評価する原子を選択してください。

この場合には、選択した原子の軌道(s, px(p1), py(p2), pz(p3),..)上に射影したPDOSが各ファイルに出力されます。

これらのファイルでは、最初と二番目の列は、エネルギー(eV)、およびDOS(eV

|